2010年2月14日、「防災リーダー育成講習会フォローアップ講座」として、都立広尾病院の佐々木勝 副院長から講義を、また同じく都立広尾病院事務局(2010年4月に松沢病院へ異動)の小坂丞治さん、帝京大学救急医学教室の安心院康彦 准教授、国立国際医療研究センター国府台病院消化器内科の吉澤大 医師、横須賀自衛隊普通科連隊の米川博之さんのご協力のもと、START法の実習・体験が行われました。 2010年2月14日、「防災リーダー育成講習会フォローアップ講座」として、都立広尾病院の佐々木勝 副院長から講義を、また同じく都立広尾病院事務局(2010年4月に松沢病院へ異動)の小坂丞治さん、帝京大学救急医学教室の安心院康彦 准教授、国立国際医療研究センター国府台病院消化器内科の吉澤大 医師、横須賀自衛隊普通科連隊の米川博之さんのご協力のもと、START法の実習・体験が行われました。

ここでは、その講義のなかから、災害時という特殊な環境下でなされるトリアージについて、一般の方に理解していただきたい点に絞って、佐々木先生のお話をご紹介します(佐々木先生のお話、当日の資料をベースに、多少編集を施しています)。

1.Disaster(災害)とは

災害とは、影響を受けた地域(たとば、練馬区なら練馬区)において、地域自身の持つ医療資源のみでは対応し切れないような、広範囲の人的、物的、環境的損失を引き起こす社会的機能の深刻な混乱である。

※WHO(World Health Organization)も同様の定義を提唱している。

| 3要素 |

a) 動的 / 静的 |

b) 医療資源 |

c) 範 囲 |

United Nations Disaster Management Training Programe's (UNDMTP) definition

Ciottone GR:Introduction to Disaster Medicine. Disaster Medicine. Mosby. Philadelphia 2006:3-6 |

その時、どんな災害なのか、どんなけが人(傷病者)が出ていたかといったことは関係ありません。 その時、どんな災害なのか、どんなけが人(傷病者)が出ていたかといったことは関係ありません。

たとえば、地下鉄サリン事件では、5千何百人の傷病者が出ました。とはいっても、すべての人が救急車で運ぶことができていますし、一時的なパニックはあったにしても全員病院で治療されてもいます。したがってこの事件において、東京では救急で災害ではありません。

ところが、どこか別の地域で、5000人の傷病者が出たときには、病院もなく医者もおらず、また看護師さんも救急隊もいないとなると、これは災害になってしいます。同じ事件でも場所によって災害になったり、救急になったりします。

したがって、災害というのは、次の3要素に左右されます。

a) 動的 / 静的

まず、動的(傷病者が増える可能性があること。たとえば火災など)か、静的(増えない)か。

たとえば10人乗りのバスががけに転落しても10人以上、けがをしません。ところが建物が燃えた時、どれだけの人が中にいるかまったくわかりません。傷病者が増える可能性があります。

このように、まず、けが人が増えるか増えないかを見ます。

b) 医療資源

地域の病院の数、医者の数、看護師の数、救急隊の数は、どれだけあるでしょうか。

確かに、東京は莫大なものをもっています。ですが莫大なものをもっていたとしても、東京が実際に被災すれば、もっとそれ以上の、対応しきれないようなけが人が出てきます。

c) 範囲

どれだけの範囲でしょうか。練馬区の一部なのか、練馬区の全体なのか、また日本全体なのか、一部なのか等。

2.災害時の医療とは

| ふだん |

災害時 |

| 医療需要 < 医療資源 |

医療需要 >>> 医療資源

医療需要と医療資源の均衡が崩れた状態 |

a) 資源の有効活用のために、「振り分け・段階分け」が必要になる → トリアージ

b) 通常の医療水準の治療を受けられるとは限らない |

医療需要と医療資源を秤(はかり)にかけています。

災害時には、需要のほうがはるかに多くなってしまいます。なんでも診てしまうと、医療資源が足りなくなることから、トリアージ(選別)が必要になります。

通常の医療は期待できません。たくさんのけが人が出たときは、一人一人に十分な治療ができなくなります。したがって災害のときには当然振り分ける必要がありますし、平常時と同じような医療を期待してはいけません。

けがが軽い人ほど病院に行っても治療してもらえません。ただ、軽い人ほど歩いて病院に行けるので、当然病院には軽い人がたくさん来ます。そういった人は、病院の前で門前払いになっていくことをご理解ください。

トリアージはそういう感覚、「一人はみんなのために」という感覚がないと、先に進みません。

3.医療職と市民の「トリアージ」に対する異なる視点 point!

| 医療職 |

市民 |

Exclusion triage

治療の不要な者を除外する

|

Inclusion triage

治療の適応者を決める |

視点が違うと、両者間の思惑に乖離(かいり)が生じる |

医療職と一般の人(市民)とはトリアージの視点が違っています。

災害時、医療職は治療しなくてもいい人を除外するためにトリアージをやっています。一般の人たちは、重症の人を先に見つけて、治療してくれると思っています。

平常時、医療資源が足りている時は、当然のことながら重症の患者さん、意識のない人から先に診ます。普通の状況では、重症患者を先にみつけて、重症の患者さんから治療するという概念がトリアージなのです。

ところが災害の場合の医療職の視点というのは、軽い人、治療が不要な人をどんどん振り分けていき、本当に重い人から診ていこうと。考え方がまったく違います。同じことをやっているんですが、医者と一般の人と考えていることが違うので、そこで混乱することになります。

仮に病院が1つしかなくて、重症患者が10人が運ばれていった場合、10人が平等に治療を受けられるわけではありません。同じ重症のなかでも、今度は助かりそうな人だけに治療がなされていきます。トリアージは必ずしも皆さんの考えている概念と違ってきます。

ですから、東京で大地震が起こったとき、トリアージをしてもらって、みんな助かるだろうと思うかもしれませんが、それは違います。助かる人しか助かりません。そのなかで、少しでも多くの人たちを助けようと思ってトリアージをやっていると考えてください。

4.救急医療と災害医療は、到達目標では最善の急性期医療を共有するが、アプローチ方が異なる

Andrew IB:Role of Emergency Medicine in Disaster Management.

Disaster Medicine Philadelphia 2006:p26-33

| 救急医療 |

災害医療 |

最大の医療資源を

少数の各個人に向ける

|

限られた資源を最大多数に向ける |

医療職側

a) 1対多数の診療体系

b) 医療資器材など医療資源の

不足した状況下の診療

|

市民

a) 通常の診療レベルを期待しては

いけない

b) 医療資源の節約意識とタスクとしての医療資源

↓

市民自ら医療資源を節約し、さらに、場合によっては医療資源になる

|

|

救急医療、いま救急車がまわっています。救急医療というのは、最大の医療資源をたった1人にでもつぎ込みます。

たとえばここに倒れている人、心臓が止まっている人がいたら、救急車が来て心臓マッサージし病院に連れて行ってくれます。いろいろな機械つけて、いろいろな処置をしてくれて最終的にはだめだと諦めてもらうこともあります。

ところが災害時。医療資源が限られてくるとそうはいきません。まずは軽い人を除外するのは、あたりまえです。場合によっては、ものすごく重症な人と、すでに心臓が止まっている人がいて、医療者が1人しかいなければ、亡くなっているほう、脈の触れていない人は優先しません。むしろ重症で脈がふれている人のほうを優先します。そういう感覚の違いがあります。

また、残った重症の患者さんと医療資源との兼ね合いになるので、極論すると、1人しか助けられない装備しかもっていない時、赤と黄の患者さんがいたとしたら、場合によっては黄の患者さんを治療するという選択をします。というのは、赤は医者のもっている装備では助けられない可能性が高いからです。そうすると、確実に助けられる黄の患者さんを助けにいきます。そういったことが、災害ではあります。

災害では、そうした苦しい判断をさせていただかなくてはならないことに追い込まれている状況、それをよくご理解ください。

5.トリアージとは?

- 最大多数に最良を尽くすのが基本

- 最も緊急的な問題を持つ傷病者が優先する

- 現場では致命的であるが病院では治療可能な問題を持つ傷病者の搬送がまず優先する

□ 多数の傷病者を治療し、根本的治療の遅れが生じる際に使用する

□ 3のカテゴリー:

どのような加療を受けても死亡

加療を受けようが受けまいが助かる

現場からの介入で恩恵を得る

|

|

では、トリアージとは何でしょうか。

何もしなくても生きていける人、何かしないと死んでしまう人。大きく分けると2つしかありません。

それを、なんとかうまく分けていく方法が、トリアージになります。

ふだんの医療ならば、当然練馬区にも病院はたくさんありますし、人もたくさんいます。いまの程度の救護者の数でしたら、当然どこに行っても十分な治療が受けられます。しかし災害の場合には、圧倒的に傷病者の数が増えていきます。当然病院の数、人の数が少なくなります。全員診ているわけにはいかなくなります。当たり前のことですが、振り分けられていきます。それがトリアージです。(「トリアージの歴史」については省略)

6.Triage(トリアージ)の基本原則

- 傷病者を重傷度に応じて各治療段階のカテゴリーに分類する

- 限られたresourceの中で、多数の傷病者に最良を施すことが目的

- 理想的なresourceの下ではなく、現に今存在するresourceに基づくことが原則

- 被災者に必要な治療と生存の可能性に基づいて、最初のトリアージカテゴリーが決まる

- 限られたresourceの集団災害では、迅速な加療と最大の生存可能性を持つ全ての患者に最良の医療を提供するものではない

- トリアージは傷病者の病態によって流動的なものであり、状況に応じて再トリアージが必要である

- The most for the mostがトリアージの哲学である

|

一番大事なことは、全ての患者に最良の医療を提供するものではないということです。ここが一般の人に受け入れられていないというか、説明されていません。

災害時のトリアージは、全ての患者に最良の医療を提供するものではありません。災害時の医療は、ある意味、制限された医療ですので、極論を言うと助かる人の命が優先していきます。何をしても助からない人の命は優先しなくなっていきます。

東京で、何10万人が怪我をします。医者もたりない、看護師もたりない。実際、医者も看護師も家族がいますので、その家族の安否もわからないまま働き続けるということは、かなり無理をします。したがって、通常の病院の機能の3分の2が動けばまともだと思います。そうしたとき何万人も怪我をした場合には、ほとんど病院の機能はその程度しか動けませんから、すべての患者に申し訳ないが最良の医療を提供するわけにはいきません。

ここを理解してください。そのために、皆さんがトリアージ、一生懸命やりましょうということです。皆さん、覚えてください。

6.トリアージの理念(まとめ)

Daily triage

日ごろの救急医療 |

迅速な評価と治療のために最も重症な者を識別する。例え、救命の可能性が低くとも、最大の治療を最重症患者に提供する |

Incident triage

日ごろの救急医療 |

地域の救急体制の範囲で対応できる。最も重傷者に最大の治療を行う |

Disaster triage

災害医療 |

最大多数に最良を施す |

Tactical-military triage

軍隊など |

他トリアージと似ているが、あらゆる事象に対応できる。最大多数に最良を施す |

Special condition triage

テロ対策 |

NBCを用いたWMD(weapon mass destruction)へ対応 |

Hogan DE et al: Triage Disaster Medicine.Philadelphia 2002:p10-15

|

7.トリアージ種別

|

Priority or immediate (RED)

|

治療による救命の可能性がある重症者(重症) |

| |

Priority or delayed (Yellow) |

治療が多少遅れても死亡率に影響を与えない(中等症) |

| |

Priority or minimal(Green)

=walking woudned |

十分治療が待てる、もっと重症な人を先に見る(軽症) |

| |

Expectant(Black):

医療資源があれば、加療の対象に |

重篤で救命の可能性は著しく低い |

反応なし、脈なし、呼吸なし、は死亡

災害では、蘇生行為が最初ではない |

Hogan DE et al: Triage Disaster Medicine.Philadelphia 2002:p10-15

|

トリアージの種類は2つしかありませんが、赤は重症、黄は中等症、緑は軽症の3段階に分けてあります(左写真は、トリアージが済んだ方に付けられる「トリアージ・タッグ」)。 トリアージの種類は2つしかありませんが、赤は重症、黄は中等症、緑は軽症の3段階に分けてあります(左写真は、トリアージが済んだ方に付けられる「トリアージ・タッグ」)。

黒は昔は死亡でしたが、いまはあまり死亡という意味では使っていません。

たとえば心肺停止の患者さんは救急車がきてくれて、医者が1人で、心肺停止が1人出ているときには心臓マッサージをします。心肺停止が2人の場合は、それができなくなります。したがって医者が治療するほうが赤で、放っておかれるほうが黒になります。でも、両方とも見かけ上は、心臓も呼吸も止まっています。

では、医者が2人いたらどうでしょう。2人とも心臓マッサージをしてもらえます。

黒を死亡としてしまうと、医者が死亡ということなので、それ以上何もしてもらえません。しかし、だんだん災害が落ち着いてきて、医療資源が投入されてくれば、本来黒として何もされていなかった人が治療の対象になります。

よって、黒は何もしなければ完璧に死んでしまう人、または死亡が予期される人、と感覚が変わってきています。

ですから、黒がついたから、何もしなくていいというのではなくて、黒がついた人は、いまの医者の数ではこれ以上なにもしようがない人となります。とりあえず、医者が増えたり、いろいろなことがあれば、心臓マッサージをしてもらえるかもしれません。

で、そこが一般の人になかなか伝わらないので、J R尼崎市・福知山線脱線事故の時に、同じ心臓が止まっているのに、1人は赤で、もう1人は黒というのはどういうことだとなりました。患者さんの状態は変わってないんです。医療資源としてその瞬間は医者の数が足りなかった。それは、現場に行かないとわからないんです。刻々動きますから。同じ状態でも医療資源が足りないと黒、足りてきたら赤になります。

黒は非常にそういう意味では厄介な存在なんです。

黒はだんだん考え方が変わってきて、何もしなければ死ぬということで救急隊も黒色をつけます。黒=死亡が予期されるとしたら救急隊は黒を付けます。しかし、死を判定できるのは医者しかいません。救急隊の考え方は黒は一番最後に運べばいいという考え方です。したがって死んではいません。少なくとも、脈も呼吸もない人は黒ですが、死んでいるということにはなっていません。

8.トリアージは常にダイナミックに

時系列的に

|

primary triage

secondary triage

tertiary triage |

場所的に |

on-site triage: 現場

medical triage: 現場&救護所

evacuation triage: 救護所 |

|

いろいろな場所で何回かトリアージをすることになっています。

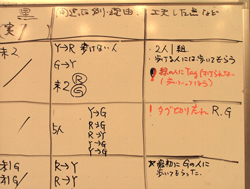

この講義の後、START(Simple Triage and Rapid treatment カルフォルニア州ニュウポートピーチのHoag HospitalのEMSで使用され発展。少ない修練で可能なため、多くの救急関係者によって、好都合なトリアージ方法 DECEASED, IMMEDIATE, DELAYED, MINORの4段階のカテゴリーに分類する。START式トリアージ、またはSTART法という) を体験しました。

|

![]()